Органы кровообращения. Функции крови выполняются благодаря непрерывной работе системы органов кровообращения. Кровообращение - это движение крови по сосудам, обеспечивающее обмен веществ между всеми тканями организма и внешней средой. Система органов кровообращения включает сердце и кровеносные сосуды . Циркуляция крови в организме человека по замкнутой сердечно-сосудистой системе обеспечивается ритмическими сокращениями сердца - ее центрального органа. Сосуды, по которым кровь от сердца разносится к тканям и органам, называют артериями, а те, по которым кровь доставляется к сердцу, -венами. В тканях и органах тонкие артерии (артерио-лы) и вены (венулы) соединены между собой густой сетью кровеносных капилляров.

Все животное имеет относительно большую площадь поверхности для газообмена, и все клетки находятся в прямом контакте с проходящим потоком воды. Среди эвметазоидов животные - двупластичные, внутренняя энтодерма и внешняя эктодерма разделены бесклеточной мешоулой. Морские анемоны и кораллы могут также вырасти до значительных размеров и проявить сложную внешнюю структуру, что опять же имеет эффект увеличения площади поверхности. Их принципиально простая структура - непрерывная с внешней окружающей средой вода - позволяет энтодермальным и эктодермальным клеткам стенки тела проникать в газированную воду, что дает возможность прямой диффузии.

Сердце. Сердце располагается в грудной полости позади грудины и окружено соединительнотканной оболочкой -околосердечной сумкой. Сумка защищает сердце, а выделяемый ею слизистый секрет уменьшает трение при сокращении. Масса сердца около 300 г, форма конусовидная. Широкая часть сердца -основание - обращена вверх и вправо, узкая - верхушка - вниз и влево. Две трети сердца расположены в левой части грудной полости, а треть - в правой.

Толстый, в значительной степени бесклеточный, студенистый колокол большой медузы может достигать диаметра 40 сантиметров или более. Гастроваскулярная полость модифицирована с образованием серии заполненных водой каналов, которые разветвляются через колокольчик и простираются от центральных желудочных мешков до кругового канала, который следует по периферии зонтика. Цилиарная активность внутри каналов медленно пропускает частицы пищи и воду, проникая через рот, из желудочных мешков в другие части тела.

Цилиарная активность является относительно неэффективным средством транслокации жидкостей, и для завершения циркуляционного цикла через даже небольшой вид может потребоваться до получаса. Чтобы компенсировать неэффективность кровообращения, скорость метаболизма медузы низка, а органическое вещество составляет лишь небольшую часть от всех составляющих тела.

Сердце человека, как и сердце птиц и млекопитающих, четы-рехкамерное. Оно разделено сплошной продольной перегородкой на левую и правую половины. Каждая половина, в свою очередь, подразделяется на две камеры - предсердие и желудочек. Они сообщаются между собой отверстиями, снабженными створчатыми клапанами. В левой половине сердца располагается двустворчатый клапан, в правой - трехстворчатый (рис. 13.7). Клапаны открываются только в сторону желудочков и поэтому пропускают кровь только в одном направлении: из предсердий в желудочки. Открываться в сторону предсердий створкам клапанов мешают сухожильные нити, отходящие от поверхности и краев клапанов и прикрепляющиеся к мышечным выступам желудочков. Мышечные выступы, сокращаясь вместе с желудочками, натягивают сухожильные нити, чем препятствуют выворачиванию створок клапанов в сторону предсердий и обратному оттоку крови в предсердия.

Центральная масса зонтика может находиться на значительном расстоянии от поверхности зонтика или канала, и, хотя в ней содержатся некоторые блуждающие амебоидные клетки, ее в значительной степени бесклеточная природа означает, что ее метаболические требования малы. В то время как ресничные потоки респираторных респираторов достаточны для обеспечения потребностей животных с простыми эпителиальными тканями и низкими уровнями обмена веществ, большинство видов, чьи тела содержат ряд систем органов, требуют более эффективной системы кровообращения.

Рис 13.7 . Продольный разрез сердца: J ~ правое предсердие; 2 -легочная артерия; 3 - верхняя полая вена; 4 - аорта; 5 - полулунные клапаны; 6 - легочные вены; 7 - левое предсердие; 8 -закрытый двустворчатый клапан; 9 - левый желудочек; 10 - сосочковые мышцы ; 11 - правый желудочек; 12 - открытый трехстворчатый клапан (стрелками показано направление тока крови).

У многих беспозвоночных и всех позвоночных есть а, в которых циркулирующая жидкость полностью ограничена в серии сосудов, состоящих из артерий, вен и тонких связующих капилляров. Однако насекомые, большинство ракообразных и многие моллюски имеют открытую систему, в которой циркулирующая жидкость проходит несколько свободно между тканями до сбора и рециркуляции.

Различие между открытыми и закрытыми системами кровообращения может быть не таким большим, как когда-то считалось; у некоторых ракообразных есть сосуды с размерами, сходными с таковыми у капилляров позвоночных, прежде чем открываться в тканевые пазухи. Циркулирующая жидкость в открытых системах является строго гемолимфой, но термин обычно используется для обозначения транспортирующей среды как в открытых, так и в закрытых системах. По сравнению с закрытыми системами открытые системы кровообращения обычно работают при более низких давлениях, а скорость возврата жидкости в сердце замедляется.

В правое предсердие впадают две полые вены -- нижняя и верхняя, в левое - две легочные. От правого желудочка отходит легочный ствол (артерия), от левого -дуга аорты. От аорты отходят две коронарные (венечные) артерии, питающие кровью саму сердечную мышцу. В месте отхождения из желудочков легочного ствола и аорты расположены полулунные клапаны в виде трех кармашков, открывающихся в сторону тока крови. Они препятствуют обратному току крови в желудочки. Таким образом, благодаря работе створчатых и полулунных клапанов в сердце ток крови осуществляется только в одном направлении: из предсердий в желудочки, а затем из них - в легочный ствол и аорту.

Работа сердца. Регуляция работы

Распределение крови отдельным органам не регулируется легко, а открытая система не так хорошо адаптирована для быстрого реагирования на изменения. Полость первичного тела трехплоскостных многоклеточных организмов возникает из центральной мезодермы, которая возникает из энтодермы и эктодермы во время эмбрионального развития. Жидкость целюма, содержащая свободные мезодермальные клетки, составляет кровь и лимфу. Состав крови варьируется между различными организмами и внутри одного организма на разных стадиях его циркуляции.

Стенка сердца состоит из трех слоев: эпикарда - наружного соединительнотканного, покрытого однослойным эпителием; миокарда - среднего мышечного; эндокарда - внутреннего эпителиального. Мышечные стенки сердца наиболее тонкие в предсердиях (2-3 мм). Мышечный слой стенки левого желудочка в 2,5 раза толще, чем правого желудочка. Клапанный аппарат сердца образован за счет выростов внутреннего слоя сердца.

Лимфа. Лимфатические сосуды и узлы

По существу, однако, кровь состоит из водной плазмы, содержащей натрий, калий, кальций, магний, хлорид и сульфатные ионы; Некоторые микроэлементы; ряд аминокислот; и, возможно, белка, известного как респираторный пигмент. При наличии у беспозвоночных респираторные пигменты обычно растворяются в плазме и не содержатся в клетках крови. Некоторые из ученых подтверждают постоянство ионных составляющих крови и их сходство с морской водой как свидетельство общего происхождения жизни в море.

Способность животного контролировать свою грубую концентрацию крови в значительной степени регулирует ее способность переносить изменения окружающей среды. У многих морских беспозвоночных, таких как иглокожие и некоторые моллюски, осмотические и ионные характеристики крови очень напоминают морфологию морской воды. Однако другие водные организмы и все земные организмы поддерживают концентрацию в крови, которая в какой-то степени отличается от окружающей среды и, следовательно, имеет больший потенциальный ареал обитания.

Работа сердца и ее регуляция. Работа сердца слагается из ритмично сменяемых друг друга сердечных циклов - периодов, охватывающих одно сокращение и последующее расслабление сердца. Сокращение сердечной мышцы называется систолой, расслабление -диастолой. При частоте сокращений сердца 75 раз в минуту продолжительность сердечного цикла составляет 0,8 с. В цикле выделяют три фазы: сокращение предсердий - 0,1 с, сокращение желудочков - 0,3 с, и общее расслабление (пауза) предсердий и желудочков - 0,4 с, во время которого створчатые клапаны открыты и кровь из предсердий поступает в желудочки. Предсердия находятся в расслабленном состоянии 0,7 с, а желудочки - 0,5 с. За этот период времени они успевают восстановить свою работоспособность. Следовательно, причина неутомляемости сердца заключена в ритмическом чередовании сокращений и расслаблений миокарда.

Органы кровообращения. Сердце

В дополнение к поддержанию общей стабильности внутренней среды кровь обладает рядом других функций. Это основное средство транспортировки питательных веществ, метаболитов, экскреторных продуктов, гормонов и газов, и оно может обеспечить механическую силу для таких разнообразных процессов, как вылупление и линька у членистоногих и зарывание в двустворчатых моллюсках.

В крови беспозвоночных может содержаться ряд клеток, возникающих из эмбриональной мезодермы. Было предложено много разных типов гемоцитов у разных видов, но они наиболее широко изучались у насекомых, в которых были предложены четыре основных типа и функции: клетки, которые глотают посторонние частицы и паразиты, и таким образом могут придать некоторый неспецифический иммунитет к Насекомое; сплюснутые гемоциты, которые прилипают к поверхности захватчика и удаляют его подачу кислорода, что приводит к его смерти; метазоновые паразиты, которые слишком велики, чтобы поглощаться фагоцитарными клетками, могут быть инкапсулированы этими клетками; гемоциты, которые способствуют образованию и секреции мукополисахаридов при образовании базальных мембран; Они могут также участвовать в других аспектах промежуточного уровня; И гемоциты, которые связаны с заживлением ран; плазма многих насекомых не коагулирует, а также псевдоподии или секретируемые частицы из гемоцитов ловушки других таких клеток, чтобы закрыть поражение до тех пор, пока поверхность кожи не восстановится.

Последовательные ритмические сокращения и расслабления предсердий и желудочков и деятельность клапанов сердца обеспечивают однонаправленное движение крови из предсердий в желудочки, а из желудочков - в малый и большой круги кровообращения.

При каждой систоле желудочки сердца выбрасывают в аорту и легочную артерию по 65-70 мл крови. При частоте сердечных сокращений 70-75 ударов в минуту желудочки перекачивают соответственно по 4 -5 л крови. При напряженной физической работе перекачиваемый минутный объем крови может достигать 20-30 л.

Хотя растворимость в плазме крови адекватна снабжению тканей некоторых относительно сидячих беспозвоночных, более активные животные с повышенным потреблением кислорода требуют дополнительного. Кислородные носители в крови принимают форму содержащихся белковых молекул, которые часто окрашиваются и, таким образом, широко известны как респираторные пигменты. Наиболее распространенными респираторными пигментами являются красные, о которых сообщалось во всех классах позвоночных животных, у большинства беспозвоночных фил и даже на некоторых растениях.

Сокращения сердца происходят в результате периодически возникающих процессов возбуждения в самой сердечной мышце. Вследствие этого сердечная мышца способна к сокращениям, будучи изолированной от организма. Это свойство получило названиеавтоматии. Зона возникновения возбуждения, называемая синусно-предсердным узлом иливодителем ритма, расположена в стенке правого предсердия рядом с местом впадения верхней и нижней полых вен. От нее берут начало нервные проводящие пути, по которым возникшее возбуждение проводится в левое предсердие, а затем в желудочки. Вот почему сначала сокращаются предсердия, а затем желудочки. Сердечные сокращения непроизвольны, т. е. человек не может волевым усилием изменить частоту и силу сокращений.

Гемоглобины состоят из переменного количества субъединиц, каждый из которых содержит железо-порфириновую группу, присоединенную к белку. Распределение гемоглобинов только в нескольких членах филума и во многих разных фила утверждает, что молекула гемоглобина должна была развиваться много раз с аналогичными группами железа-порфирина и с различными белками.

Зеленые также являются железо-порфириновыми пигментами и встречаются в крови ряда семей морских полихетных червей. Существует близкое сходство между молекулами хлоркроорина и гемоглобина, и ряд видов рода, таких как род Серпулы, содержат оба, в то время как некоторые близкородственные виды имеют почти произвольное распределение.

Изменение ритма работы сердца регулируется нервной и эндокринной системами. Импульсы, поступающие от симпатического отдела вегетативной нервной системы, учащают работу сердца, а идущие от парасимпатического - замедляют ее. Гормон надпочечников адреналинучащает и усиливает деятельность сердца, а ацетилхолин замедляет и ослабляет его работу. Частоту сердечных сокращений увеличивает также гормон щитовидной железы тироксин.

Третий железосодержащий пигмент, фиолетовый. Они отличаются структурно от гемоглобина и хлокроурорина от отсутствия порфириновых групп и содержат в три раза больше железа, которое прикрепляется непосредственно к белку. Геметрины ограничены небольшим количеством животных, включая некоторые полихетные и сипинкулидные черви, брахиопод лингвулу и некоторые приапулиды.

Малый круг кровообращения

Имеются ли медьсодержащие респираторные пигменты у многих моллюсков и членистоногих. Они бесцветны, когда дезоксигенированы, но становятся синими на оксигенации. Медь непосредственно связана с белком, и кислород соединяется обратимо в пропорции одной молекулы кислорода к двум атомам меди.

Артерии. Кровоток в артериальной системе. Артерии вмещают лишь 10-15% объема циркулирующий крови. Их основными функциями являются: быстрая доставка крови к органам и тканям, а также обеспечение высокого давления, необходимого для поддержания непрерывного тока крови через капилляры.

Строение артерий соответствует их функциям. Стенки как крупных артерий, так и мелких артериол состоят из трех слоев. Их полость выстилает однослойный эпителий -эндотелий. Средний слой представлен гладкими мышцами, способными обеспечивать расширение и сужение просвета сосудов. Внешний слой - это фиброзная оболочка. В стенке артерий много эластических волокон. Диаметр аорты составляет 25 мм, артерий - 4 мм, артериол - 0,03 мм. Скорость движения крови в крупных артериях достигает 50 см/с.

Наличие респираторного пигмента значительно увеличивает кислородную способность крови; кровь беспозвоночных может содержать до 10 процентов кислорода с пигментом, по сравнению с примерно 3 процентами в отсутствие пигмента. Все респираторные пигменты почти полностью насыщаются кислородом даже при уровнях кислорода или давлениях ниже тех, которые обычно находятся в воздухе или воде. Давление кислорода, при котором различные пигменты становятся насыщенными, зависит от их индивидуальных химических характеристик и от таких условий, как температура, рН и присутствие двуокиси углерода.

Давление крови в артериальной системе пульсирующее. В норме в аорте человека оно наибольшее в момент систолы сердца и равно 120 мм рт. ст., наименьшее - в момент диастолы - 80 мм рт. ст. Несмотря на порционность поступления крови в артерии, она безостановочно движется по сосудам благодаря эластичности стенок артерий и способности их изменять диаметр просвета сосудов. Периодическое толчкообразное расширение стенок артерий, синхронное с сокращениями сердца называется пульсом. Пульс можно определять на артериях, лежащих поверхностно на костях (лучевая, височная артерии). У здорового человека пульс ритмичный - 60-80 ударов в минуту. При некоторых заболеваниях у человека сердечный ритм нарушается (аритмия).

Респираторные пигменты в дополнение к их прямой транспортной роли могут временно хранить кислород для использования в периоды дыхательной суспензии или снижения доступности кислорода. Они также могут выступать в качестве буферов для предотвращения больших колебаний рН крови, и они могут иметь осмотическую функцию, которая помогает уменьшить потерю жидкости от водных организмов, внутреннее гидростатическое давление которых приводит к вытеснению воды из организма.

Для всех систем, включающих постоянное перемещение циркулирующей жидкости, требуется, по меньшей мере, один повторяющийся насос, и если поток должен находиться в одном направлении, обычно используется некоторое расположение клапанов для предотвращения обратного потока. Простейшая форма циркуляционного насоса для животных состоит из кровеносного сосуда, в котором проходит волна мышечного сокращения, называемая, которая заставляет замкнутую кровь в направлении сокращения. Клапаны могут присутствовать или отсутствовать.

Капилляры. Кровоток в капиллярах. Капилляры - самые тонкие (диаметр 0,005-0,007 мм) и короткие (0,5-1,1 мм) кровеносные сосуды, состоящие из однослойного эпителия. Они располагаются в межклеточных пространствах, тесно прилегая к клеткам тканей и органов. Общее число капилляров огромно. Суммарная длина всех капилляров тела человека около 100 тыс. км, а их общая поверхность составляет примерно 1,5 тыс. га. На этой гигантской поверхности распластано слоем толщиной 0,007 мм примерно 250 мл крови (так как капилляры человека содержат примерно 5% общего объема крови). Малая толщина этого слоя, тесный контакт его с клетками органов и тканей, низкая скорость потока крови (0,5-1,0 мм/"с) обеспечивают возможность быстрого обмена веществами между кровью капилляров и межклеточной жидкостью. В стенке капилляров имеются поры, через которые вода и растворенные в ней неорганические вещества (глюкоза, кислород и др.) могут легко переходить из плазмы крови в тканевую жидкость в артериальном конце капилляра, где давление крови составляет 30-35 мм рт. ст.

Этот тип сердца широко встречается среди беспозвоночных, и у одного человека может быть много пульсирующих сосудов. В дождевом черве основной дорсальный сосуд сжимается от задней до передней 15-20 раз в минуту, перекачивая кровь к голове. В то же время пять парных сегментных боковых сосудов, которые выходят из дорзального сосуда и связывают его с вентральным сосудом, пульсируют своими независимыми ритмами. Несмотря на необычность, перистальтическое сердце может двигаться в обратном направлении. После серии сокращений в одном направлении сердца оболочек постепенно замедляются и в конечном итоге останавливаются.

Вены. Кровоток в венах. Кровь, пройдя капилляры и обогатившись углекислым газом и другими продуктами жизнедеятельности, поступает в венулы, которые, сливаясь, образуют все более крупные венозные сосуды. Они несут кровь к сердцу вследствие действия нескольких факторов: 1) в начале венозной системы большого круга кровообращения давление составляет примерно 15 мм рт. ст., а в правом предсердии в фазе диастолы оно равно нулю. Эта разница способствует притеканию крови из вен в правое предсердие; 2) вены имеют полулунные клапаны, поэтому сокращения скелетной мускулатуры, приводящие к сдавливанию вен, вызывают активное нагнетание крови по направлению к сердцу; 3) при вдохе возрастает отрицательное давление в грудной полости, что способствует оттоку крови из крупных вен к сердцу.

Диаметр самых крупных полых вен составляет 30 мм, вен --5 мм, венул -- 0,02 мм. В венах содержится около 65-70% всего объема циркулирующей крови. Они тонкие, легко растяжимые, так как имеют слабо развитый мышечный слой и небольшое количество эластических волокон. Под действием силы тяжести кровь в венах нижних конечностей имеет тенденцию застаиваться, что приводит к варикозному расширению вен. Скорость движения крови в венах составляет 20 см/с и менее, при этом давление крови низкое или даже отрицательное. Вены, в отличие от артерий, залегают поверхностно.

Большой и малый круги кровообращения. В теле человека кровь движется по двум кругам кровообращения - большому (туловищному) и малому (легочному).

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, из которого артериальная кровь выбрасывается в самую крупную по диаметру артерию -аорту. Аорта делает дугу влево и затем проходит вдоль позвоночника, разветвляясь на более мелкие артерии, несущие кровь к органам. В органах артерии разветвляются на более мелкие сосуды- артериолы, которые переходят в сеть капилляров, пронизывающих ткани и доставляющих им кислород и питательные вещества. Венозная кровь по венам собирается в два крупных сосуда - верхнюю инижнюю полые вены, которые вливают ее в правое предсердие (рис. 13.8).

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, откуда выходит артериальный легочный ствол, который разделяется на цвелегочные артерии, несущие кровь к легким. В легких крупные артерии ветвятся на более мелкие артериолы, переходящие в сеть капилляров, густо оплетающих стенки альвеол, где и происходит обмен газами. Насыщенная кислородом артериальная кровь по легочным венам поступает в левое предсердие. Таким образом, в артериях малого круга кровообращения течет венозная кровь, в венах - артериальная.

Не весь объем крови в организме циркулирует равномерно. Значительная часть крови находится в кровяных депо - печени, селезенке, легких, подкожных сосудистых сплетениях. Значение кровяных депо заключается в возможности быстрого обеспечения кислородом тканей и органов при экстренных ситуациях.

Нервная и гуморальная регуляция движения крови. Кровь в организме распределяется между органами в зависимости от их активности. Работающий орган усиленно снабжается кровью за счет уменьшения кровоснабжения других областей тела. Сужение и расширение сосудов, благодаря которым перераспределяется кровь между органами тела человека, происходит вследствие сокращения и расслабления гладких мышц, находящихся в стенках кровеносных сосудов. К ним подходят нервные волокна от двух отделов вегетативной нервной системы. Возбуждение симпатических нервов вызывает сужение просвета сосудов; возбуждение парасимпатических нервов оказывает противоположный эффект. Гормон надпочечников адреналин оказывает сосудосуживающее действие (кроме сосудов сердца и головного мозга) и повышает артериальное давление.

Рис. 13.8 . Большой и малый круги кровообращения: 1 - аорта; 2 - капиллярная сеть тела; 3 -артерии органов брюшной полости ; 4 - воротная вена; 5 - печень ; 6 - нижняя полая вена; 7-верхняя полая вена; 8 - правое предсердие; 9 - правый желудочек; 10 - легочный ствол; 11 - тпилчярная сеть легких; 12-легочные вены; 13 -левое предсердие; 14-левый желудочек; 15 -артерия сердца; 16-капилляры сердца; 17 - вены сердца.

Вредно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы алкоголь и никотин. Под влиянием алкоголя изменяется сила и частота сердечных сокращений, тонус и наполнение кровеносных сосудов. Никотин вызывает спазмы сосудов. Это приводит к повышению артериального давления. В крови при курении постоянно содержится карбоксигемоглобин, что ухудшает снабжение тканей кислородом, в том числе и сердца.

Дыхание

Значение дыхания. Дыхание - совокупность физиологических процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода и выделение во внешнюю среду углекислого газа (внешнее дыхание), а также использование кислорода клетками для окисления органических веществ с освобождением энергии, расходуемой в процессе жизнедеятельности (клеточное, или тканевое, дыхание).

Органы дыхания, их строение н функции. Газообмен - обмен газов между кровью и атмосферным воздухом - осуществляется органами дыхания. Они состоят из воздухоносных путей и легких (рис. 13.9). Воздухоносные пути начинаются носовой полостью, затем следуют носоглотка, гортань, трахея и бронхи.

Носовая полость, в которую воздух поступает через ноздри, разделена костно-хрящевой перегородкой на две половины. В каждой из них имеется по три носовых хода. В нижний открывается носослезный канал. В задней части носовая полость через два внутренних отверстия (хоаны) сообщается с носоглоткой. Функциями носовой полости являются: обогрев иувлажнение вдыхаемого воздуха за счет интенсивного кровоснабжения и секреции слизистой оболочки носовых ходов, а также очищение его от пыли и микроорганизмов благодаря наличию мерцательного эпителия, выстилающего носовую полость. Реснички мерцательного эпителия постоянно колеблются в направлении ноздрей. В слизистом эпителии расположены рецепторыобонятельного анализатора, воспринимающие различные запахи.

Из носовой полости через хоаны воздух поступает в носоглотку, затем в ротовую часть глотки-ротоглотку, в которой сходятся дыхательные и пищеварительные пути. Далее воздух продвигается в гортань - полый орган, стенки которого образованы тремя непарными (надгортанный, щитовидный и перстневидный) и тремя парными (черпаловидные, рожковидные и клиновидные) хрящами, подвижно соединенными друг с другом. Самый крупный из них щитовидный хрящ находится спереди гортани. Сверху вход в гортань закрывается подвижным надгортанным хрящом, препятствующим попаданию пищи из ротоглотки в дыхательные пути. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой. Внутри гортани натянуты голосовые связки , между которыми имеется голосовая щель (рис. 13.10). Размер голосовой щели изменяется тури дыхании и во время разговора за счет работы прикрепленных к ним мышц. Звуки голоса возникают в результате вибрации голосовых связок под действием воздуха, поступающего под давлением из легких. Однако окончательное формирование качества голоса (тембр, звучность) и особенностей звукопроизношения зависят от положения языка, губ, нижней челюсти и других частей ротовой и носовой полостей. Высота звука определяется длиной голосовых связок: чем длиннее связки, тем меньше частота их колебания и тем ниже голос.

![]()

Рис. 13.9 . Схема дыхательной системы человека: а - общий план строения; б - строение альвеол; 1 - носовая полость; 2 - надгортанник; 3 - глотка ; 4 - гортань; 5 - трахея; б - бронх; 7 - альвеолы; 8 - левое легкое (в разрезе); 9 - диафрагма ; 10 - область, занимаемая сердцем; 11 - правое легкое (наружная поверхность); 12 - плевральная полость; 13 - бронхиола; 14 --альвеолярные ходы; 15 - капилляры .

Рис 13.10. Строение гортани (а) и положение голосовых связок при вдохе (6) и фонации (в): I - надгортанник; 2 - подъязычная кость ; 3 - щитовидный хрящ; 4 - перстевидный хрящ; 5 - кольца трахеи ; 6 - голосовая щель; 7 - голосовые связки.

Внизу гортань переходит в трахею - трубку длиной 10- 13 см, служащую для прохождения воздуха в легкие и обратно. В ее стенках расположено 16-20 упругих хрящевых полуколеи, соединенных связками. Внутри трахея выстлана мерцательным эпителием. Функции трахеи такие же, как и носовой полости: увлажнение, обогрев и очищение вдыхаемого воздуха.

Нижний конец трахеи разделяется на два бронха, которые входят в левое и правое легкие. Бронхи многократно ветвятся на более тонкие трубочки - бронхиолы, и в результате формируется бронхиальное дерево . В стенках крупных бронхов имеются хрящевые кольца, а в бронхиолах они отсутствуют, однако их стенки не спадаются из-за наличия в них мышечных волокон.

Бронхиолы - последние элементы воздухоносных путей. Концы бронхиол образуют расширения - альвеолярные ходы, на стенках которых находятся выпячивания в форме полушарий (диаметром 0,2 -0,3 мм) - легочные пузырьки, или альвеолы. Стенки альвеол образованы однослойным эпителием, лежащим на эластичной мембране, благодаря чему они легко растяжимы. Слипанию их стенок изнутри во время выдоха препятствует поверхностно-активное вещество, в состав которого входят фосфо-липиды. Стенки альвеол оплетены густой сетью кровеносных капилляров. Суммарная толщина стенок альвеолы и капилляра составляет 0,4 мкм. Благодаря столь малой толщине газообменных поверхностей кислород альвеолярного воздуха легко проникает в кровь, а углекислый газ - из крови в альвеолы. У взрослого человека общее число альвеол достигает 300 млн., а их суммарная поверхность составляет примерно 100 м 2 .

Легкие - парные губчатые органы, образованные бронхами, бронхиолами и альвеолами. Они расположены в грудной полости и разделены между собой сердцем и крупными кровеносными сосудами. Каждое легкое имеет коническую форму. Его широкое основание обращено к нижней стенке грудной полости - диафрагме, а узкая верхушка выступает над ключицей. На внутренней поверхности легких находятся ворота легких - место вхождения в легкие бронхов, нервов и кровеносных сосудов. Глубокими щелями правое легкое разделено на три доли, а левое -на две.

Снаружи легкие покрыты тонкой оболочкой -легочной плеврой, которая переходит впристеночную плевру, выстилающую внутреннюю поверхность грудной стенки и диафрагмы. В образующейся между ними герметично замкнутой плевральной полости имеется небольшое количество жидкости, увлажняющей плевральные листки и обеспечивающей свободное скольжение легких. В плевральной полости давление ниже атмосферного на 6-9 мм рт. ст. Благодаря отрицательному давлению, эластичные легкие находятся в расправленном состоянии и следуют за движениями грудной клетки.

Основная функция легких - обеспечение газообмена между внешней средой и организмом.

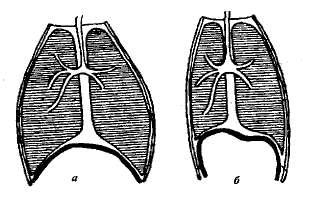

Легочная вентиляция. Для осуществления газообмена необходима смена воздуха в альвеолах -вентиляция. Она осуществляется посредством периодических движений грудной клетки, приводящих к изменению объема грудной полости, а следовательно, и изменению объема легких. Ритмические дыхательные движения - вдох и выдох - совершаются с помощью межреберных мышц и диафрагмы. При сокращении наружных межреберных мышц и диафрагмы ребра приподнимаются, выступают вперед, диафрагма уплощается и опускается (рис. 13.11). В результате объем грудной клетки увеличивается, и соответственно возрастает объем легких. Эластичные альвеолы растягиваются, в их полости снижается давление, и воздух через воздухоносные пути устремляется в них - происходит вдох.

Рис 13.11. Форма грудной клетки при вдохе (а) и выдохе (б).

При выдохе объем грудной клетки и легких уменьшается за счет расслабления мышц вдоха и сокращения внутренних межреберных мышц. Это приводит к опусканию ребер и подъему купола диафрагмы. Давление в альвеолах возрастает, становится выше атмосферного, и воздух выходит наружу. При форсировании вдоха и выдоха в дыхательных движениях участвуют и другие группы мышц (грудные и мышцы живота).

Находясь в спокойном состоянии, взрослый человек делает 14-18 дыхательных движений в минуту, вдыхая и выдыхая за один раз по 500 мл воздуха. Этот объем воздуха называетсядыхательным. Сверх него при глубоком вдохе человек может вдохнуть дополнительно еще около 1 500 мл воздуха (дополнительный объем), а после спокойного выдоха выдохнуть еще 1 500 мл воздуха (резервный объем). Сумма трех приведенных объемов воздуха составляетжизненную емкость легких (ЖЕЛ). Таким образом, ЖЕЛ - это наибольший объем воздуха, который человек способен выдохнуть после сильного вдоха. ЖЕЛ зависит от возраста, пола, массы тела, степени тренированности и служит одним из показателей физического развития человека. Для взрослого человека ЖЕЛ близка к 3500 мл. У физически тренированных лиц она достигает 6000-7000 мл, у курящих людей - снижается на 300-400 мл. Определяют ЖЕЛ с помощью прибора спирометра.

Газообмен в легких и тканях. Газообмен в легких совершается вследствие диффузии газов через тонкие эпителиальные стенки альвеол и капилляров. Содержание кислорода в альвеолярном воздухе значительно выше, чем в венозной крови капилляров, а углекислого газа меньше. В результате парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе составляет 100- 110 мм рт. ст., а в легочных капиллярах - 40 мм рт. ст. Парциальное давление углекислого газа, наоборот, выше в венозной крови (46 мм рт. ст.), чем в альвеолярном воздухе (40 мм рт. ст.). Вследствие различия парциального давления газов кислород альвеолярного воздуха будет диффундировать в медленно протекающую кровь капилляров альвеол, а углекислый газ - в обратном направлении. Поступившие в кровь молекулы кислорода взаимодействуют с гемоглобином эритроцитов н в виде образовавшегося оксигемоглобина переносятся к тканям.

Газообмен в тканях осуществляется по аналогичному принципу. В результате окислительных процессов в клетках тканей и органов концентрация кислорода меньшая, а углекислого газа большая, чем в артериальной крови. Поэтому кислород из артериальной крови диффундирует в тканевую жидкость, а из нее - в клетки. Движение углекислого газа происходит в противоположном направлении. В результате кровь из артериальной, богатой кислородом, превращается в венозную, обогащенную углекислым газом.

Таким образом, движущей силой газообмена является разность в содержании и, как следствие, парциальном давлении газов в клетках тканей и капиллярах.

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Дыхание регулируется дыхательным центром, расположенным в продолговатом мозге. Он представлен центром вдоха и центром выдоха. Нервные импульсы, возникающие в этих центрах поочередно, по нисходящим путям доходят до двигательных диафрагмальных и межреберных нервов, управляющих движениями соответствующих дыхательных мышц. Информацию о состоянии органов дыхания нервные центры получают от многочисленных механо- и хеморецепторов, расположенных в легких, воздухоносных путях, дыхательных мышцах.

Гуморальная регуляция дыхания заключается в том, что увеличение в крови углекислого газа повышает возбудимость центра вдоха благодаря получению нервных импульсов от хеморецепторов, расположенных в крупных артериальных сосудах, стволе мозга.

Помимо дыхательного центра в регуляции дыхания принимает участие и кора больших полушарий. Благодаря ее контрольным функциям человек способен произвольно изменять ритм и глубину дыхания и задерживать его на непродолжительное время. Защитные дыхательные рефлексы - чихание и кашель - способствуют удалению попавших в дыхательные пути инородных частиц, излишков слизи и т. д.

Гигиена дыхания. Органы дыхания являются воротами для проникновения болезнетворных микроорганизмов, пыли и других веществ в организм человека. Значительная часть мелких частиц и бактерий оседает на слизистой оболочке верхних дыхательных путей и удаляется из организма при помощи ресничного эпителия. Часть микроорганизмов все же поступает в дыхательные пути и легкие и может вызвать различные заболевания (ангину, грипп, туберкулез и др.). Для предупреждения заболеваний органов дыхания необходимо регулярно проветривать жилые помещения, содержать их в чистоте, совершать продолжительные прогулки на свежем воздухе, избегать посещения многолюдных мест особенно во время эпидемий респираторных заболеваний.

Большой вред органам дыхания наносит курение табачных изделий - как самому курильщику, так и окружающим (пассивное курение).Токсичные вещества табачного дыма отравляют организм, являются причиной возникновения различных заболеваний (бронхита, туберкулеза, астмы, рака легких и др.).

Пищеварение

Питательные вещества. Жизнедеятельность любого организма, в том числе и человека, невозможна без постоянного поступления энергии из внешней среды. Такой энергией для человека является потребляемая пища, содержащая питательные вещества - белки, жиры иуглеводы. Питательные вещества - это жизненно необходимые составные части пищи, используемые организмом как пластический материал для построения живого вещества клеток и служащие источником энергии, необходимой для его жизнедеятельности. Организму нужны также минеральные соли, вода, витамины. Все эти вещества также поступают с пищей. Но лишь вода, минеральные соли и витамины усваиваются организмом в том виде, в каком они находятся в пище. Белки, жиры и углеводы, являясь высокомолекулярными соединениями, не могут всасываться в пищеварительном тракте и усваиваться организмом без предварительного расщепления до более простых соединений.

Понятие о пищеварении. Функции пищеварительной системы. Пищеварение - это совокупность процессов, обеспечивающих механическое измельчение пищи, химическое расщепление макромолекул питательных веществ на компоненты, пригодные для всасывания и участия в обмене веществ. Таким образом, функциями пищеварительной системы являются: секреторная, всасывательная, моторная.

Секреторная функция заключается в образовании железистыми клетками пищеварительных соков, содержащих ферменты, которые расщепляют белки, жиры и углеводы. Всасывательная функция осуществляется слизистой оболочкой желудка, тонкого и толстого кишечника. Этот процесс обеспечивает поступление переваренных органических веществ, солей, витаминов и воды во внутреннюю среду организма.Моторная, или двигательная, функция осуществляется мускулатурой пищеварительного тракта и обеспечивает жевание, глотание, передвижение пищи по пищеварительному тракту и удаление непереваренных остатков.

Пищеварительные ферменты и их роль. Главнейшая роль в химической переработке пищи принадлежит ферментам. Они вырабатываются в слюнных железах, желудке, поджелудочной железе, кишечнике. Несмотря на большое разнообразие ферментов, все они обладают некоторыми общими свойствами. Всем ферментам присуща высокая специфичность, заключающаяся в том, что каждый из них катализирует только одну реакцию или действует только на один тип связи. Так, протеазы расщепляют белки, липазы - жиры, а амилазы -углеводы. К протеазам относятся пепсин и химозин желудка, трипсин, химотрипсин, кар-боксипептидаза поджелудочной железы, эрепсин килечного сока. К амилазам принадлежат амилаза и мальтаза слюны, амилаза, мальтаза, лактаза поджелудочного сока. Благодаря высокой специфичности действия ферментов обеспечивается тонкая регуляция всех жизненно важных процессов, протекающих в клетке и организме.

Ферменты активны только при определенных значениях активной реакции среды (рН). Так, пепсин активен только в кислой среде желудка. Напротив, амилазы активны в слабощелочной среде и теряют свою активность в кислой среде.

Ферменты действуют вузком интервале температур, близком к 36-37°С. За пределами этого интервала их активность значительно снижается, что сопровождается нарушением процессов пищеварения.

Ферменты обладают высокой активностью, что позволяет расщеплять большое количество органических веществ.

Строение и функции органов пищеварительной системы. Система органов пищеварения представлена пищеварительным каналом длиной 8-10 м (ротовая полость, глотка, пищевод,желудок, тонкий и толстый кишечник) и пищеварительными железами (слюнные, печень,поджелудочная железа) (рис. 13.12).

Стенка пищеварительного тракта состоит из трех слоев: наружного, среднего и внутреннего.Наружный слой образован волокнистой, соединительной тканью, средний слой- мышечной. В полости рта, глотки и верхней части пищевода он представлен поперечнополосатой, а в остальных отделах - гладкомьипечной тканью, расположенной в два слоя: наружный - продольный, внутренний - кольцевой. Благодаря сокращениям этих мышц (сокращения называются червеобразными или перистальтическими) пища продвигается по пищеварительному каналу и смешивается с пищеварительными соками.

Внутренний слой состоит из слизистого и подслизистого слоев, имеющих обильное крово и лимфо снабжение. Железистые клетки этого слоя выделяют слизь и пищеварительные соки. В нем же диффузно расположены эндокринные клетки, вырабатывающие гормоны, которые регулируют двигательную и секреторную деятельность пищеварительной системы.

Рис. 13.12. Схема пищеварительной системы человека: I -ротовая полость; 2 - слюнные железы (подчелюстная и околоушная); 3 - глотка; 4 - пищевод; 5 -желудок; 6 - двенадцатиперстная кишка ; 7 - тонкий кишечник; 8 - толстый кишечник; 9 - поджелудочная железа; 10 - печень; 11 - желчный пузырь; 12 - прямая кишка .

Ротовая полость - начальный отдел пищеварительного тракта, функциями которого являются опробывание вкуса и качества пищи, ее измельчение, начало расщепления углеводов, формирование пищевого комка и проталкивание его в следующий отдел. Она образована губами, щеками, нёбом, языком и мышцами дна ротовой полости. Двумя рядами зубов полость делится на преддверие и собственно полость рта. Размельчение пищи осуществляется зубами, сидящими в ячейках (альвеолах) верхней и нижней челюстей.

У человека две смены зубов: молочные и постоянные. Первые молочные зубы (они не имеют корней) прорезываются в шестимесячном возрасте. Их количество равно 20 - по 10 на каждойчелюсти. У взрослого человека 32 постоянных зуба: по 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных зубов на каждой челюсти. Резцы и клыки используются для откусывания, а коренные зубы - для размельчения и пережевывания пищи. Каждый зуб имеет коронку, шейку, корень и состоит из плотного костного вещества - дентина. Внутри зуба расположена полость, заполненная зубной мякотью - пульпой, - состоящей из соединительной ткани, кровеносных сосудов и нервов. Коронка зуба выступает над десной и покрыта более прочной, чем дентин, костной тканью - эмалью. Корень зуба лежите зубной альвеоле.

Язык - мышечный орган, в слизистой оболочке которого расположены вкусовые рецепторы, дающие возможность ощутить вкус еды. Он также участвует в перемешивании пищи и проталкивании ее в глотку.

В ротовую полость открываются протоки трех пар слюнных желез: околоушных, подчелюстных иподъязычных. Слюна - прозрачная, слегка вязкая жидкость, имеющая слабощелочную реакцию. В ее состав входят вода (98-99%), неорганические соли (1-1,5%) и органические вещества: белок муцин и ферменты птиалин и мальтаза. Слизистый тягучий муцин обеспечивает пищевому комку легкость проглатывания. Содержащийся в слюне лизоцим выполняет бактерицидную функцию, растворяя клеточную оболочку бактерий. Птиалин расщепляет крахмал пищи до промежуточного вещества - солодового сахара, или мальтозы, который в присутствии фермента мальгазы превращается в простой сахар - глюкозу. Увлажняя пищу, слюна растворяет отдельные ее частицы и этим облегчает воздействие на них ферментов. Количество и состав слюны зависят от характера пищи. Так, например, больше слюны выделяется при потреблении сухой пищи, чем жидкой. В среднем за сутки выделяется около 1--1,5 л слюны.

Академик И. П. Павлов разработал операцию наложения фистулы выводного протока слюнной железы и показал, что слюна выделяется рефлекторно под действием раздражения пищей рецепторов языка и слизистой оболочки ротовой полости. Возникшее возбуждение затем по вкусовым чувствительным нервным волокнам передается в центр слюноотделения, расположенный в продолговатом мозге, а оттуда по центробежным нервам проводится к слюнным железам, вызывая слюноотделение. Это безусловный, или врожденный, рефлекс. Своими опытами И. П. Павлов также показал, что отделение слюны происходит в ответ на вид пищи, ее запах, при разговоре о ней (условный рефлекс).

Пережеванная и смоченная слюной пища языком проталкивается к глотке, и происходит рефлекторный акт глотания.

Глотка -трубка конической формы (с расширением сверху) длиной около 13 см. Сокращаясь, мощные мышцы стенки глотки проталкивают пищевой комок в пищевод.

Пищевод - мышечная трубка длиной около 25 см, лежащая позади трахеи. Через отверстие в диафрагме пищевод из грудной полости проникает в брюшную полость, где соединяется с желудком. Сокращения мышц пищевода продвигают пищевой комок в желудок.

Желудок - расширенная часть пищеварительной трубки объемом около 1,5-2 л. Размеры и форма желудка изменяются в зависимости от количества принятой пищи и степени сокращения мышц его стенок. В желудке выделяют верхнюю часть -дно, среднюю наибольшую часть --тело, а также нижнюю горизонтально расположенную часть - привратник. Отверстие привратника ведет в двенадцатиперстную кишку.

Мышцы стенки желудка хорошо развиты и представлены тремя слоями волокон, имеющими разную ориентацию: продольными, кольцевыми (в области перехода привратника в двенадцатиперстную кишку слой утолщается и образует сфинктор, регулирующий продвижение пищи) и косыми. Слизистая оболочка желудка образует складки, увеличивающие ее поверхность. В толще слизистой оболочки содержится большое количество желез, вырабатывающих желудочный сок. Железы состоят из секреторных клеток нескольких типов:главных, вырабатывающих пищеварительные ферменты, обкладочных, секретирующих соляную кислоту, и добавочных, вьделяющих слизь.

В желудке за счет мышечных сокращений происходит перемешивание пищи с желудочным соком - прозрачной жидкостью, имеющей кислую реакцию вследствие присутствия в ней свободной 0,4%-ной соляной кислоты. Она действует как дезинфицирующее средство, уничтожая большинство поступающих с пищей бактерий, а также создает необходимую кислотность среды, при которой становятся активными ферменты желудочного сока. Протеазами желудочного сока являются пепсин и химозин.

Главными клетками желез желудка синтезируется пепсиноген - неактивный предшественник пепсина. В полости желудка в

присутствии соляной кислоты пепсиноген превращается в активный пепсин. Он расщепляет белки до пептидов. Фермент химозин (ренин) переводит растворимый белок молока в нерастворимый казеин (створоженное молоко). Секретируемая желудочная липаза действует только на эмульгированные (в виде мельчайших капелек) жиры молока, расщепляя их до глицерина и жирных кислот. Выделяемая добавочными клетками слизь (муцин) выполняет роль барьера, предохраняя стенку желудка от механических повреждений, а также разрушающего воздействия соляной кислоты и переваривающего действия пепсина. Ферменты слюны в кислой среде желудка недеятельны.

В секреции желудочных желез выделяют две фазы; сложно-рефлекторную и желудочную. Первая фаза секреции является результатом действия комплекса условных и безусловных раздражителей, предшествующих попаданию пищи в желудок (вид и запах пищи, разговоры о ней). Выделяемый в этой фазе желудочный сок называют запольным, или аппетитным. Он подготавливает желудок к восприятию пищи. Вторая фаза- желудочная, или нейрогумораль-ная, - обусловлена раздражением пищей рецепторов слизистой оболочки желудка в результате механического и химического воздействия на них. Ведущую регуляторную роль в этой фазе играет гормон гастрин, вырабатываемый некоторыми клетками слизистой оболочки желудка. Он активирует секрецию желудочного сока и регулирует двигательную активность желудка и кишечника. Сильное возбуждающее действие на желудочную секрецию оказывают вещества, содержащиеся в отварах мясной и овощной пищи. Жиры тормозят сокоотделение, поэтому жирная пища переваривается значительно дольше (8-10 ч), чем другие ее виды (3-4 ч).

Большой вклад в методику изучения состава желудочного сока и механизмов регуляции желудочной секреции внесли работы русского ученого И. П. Павлова. Им был разработан новый подход к исследованию желудочной секреции, получивший название метода изолированного желудочка. Оперативным путем изолировалась часть желудка (туда пища не попадала) собаки с сохранением иннервации. В изолированный желудочек, сохранявший полноценность функций, вживлялась фистула, позволяющая собирать и анализировать чистый желудочный сок на любом этапе пищеварения. Этот метод позволил установить количество выделяемого желудочного сока и его состав в зависимости от химического состава органической части пищи, содержания в ней воды, минеральных веществ. Было показано, что желудочного сока с максимальным содержанием ферментов больше всего выделяется при потреблении белковой пищи, меньше - при углеводном питании и еще меньше - при употреблении жирной пищи. За большие заслуги в области физиологии пищеварения академику И. П. Павлову, первому из русских ученых, в 1904 г. была присуждена Нобелевская премия.

Из желудка пищевая кашица небольшими порциями поступает в тонкий кишечник, имеющий три отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки общей длиной 5-7 м. Начальный и самый короткий отдел тонкого кишечника - двенадцатиперстная кишка длиной 25-30 см и диаметром 3- 5 см. В полость кишки, имеющей подковообразный вид, открываются протоки двух самых больших пищеварительных желез - печени и поджелудочной железы. Длина тощей кишки чуть меньше подвздошной.

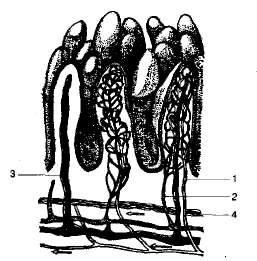

Слизистая оболочка тонкой кишки имеет выпячивания -ворсинки высотой около 0,5-1,2 мм и количеством от 18 до 40 на 1 мм 2 (рис. 13.13). Поверхность ворсинки представлена каемчатым эпителием. Каемка этих клеток образована огромным количеством микроворсинок. За их счет резко увеличивается всасывающая поверхность кишечника. В полости каждой ворсинки расположен слепо оканчивающийся лимфатический сосудик, из которого лимфа оттекает в более крупный лимфатический сосуд. В каждую ворсинку входят 1 -2 артериолы, распадающиеся там на капиллярные сети. В соединительнотканной основе ворсинки имеются отдельные гладкомышечные волокна, благодаря которым ворсинка способна сокращаться.

Рис. 13.13 . Схема строения кишечных ворсинок: 1 - артерия; 2 - вена; 3 - центральный лимфатический сосуд; 4 - гладкие мышцы.

В слизистой оболочке тонкого кишечника расположены многочисленные железы, вырабатывающие ежесуточно до 2 л кишечного сока - непрозрачной вязкой жидкости. В составе кишечного сока более 20 ферментов, расщепляющих молекулы белков, жиров и углеводов до низкомолекулярных соединений, способных всосаться, т. е. проникнуть из пищеварительного канала в кровь или лимфу.

Печень -- самая крупная железа человеческого организма массой до 2 кг. Она расположена в брюшной полости справа непосредственно под диафрагмой и состоит из четырех неравных долей. Ее верхняя сторона выпуклая, нижняя - слегка вогнутая. В центре нижней поверхности находятся ворота печени - место прохождения крупных кровеносных сосудов, нервов и желчных протоков. Там же располагается желчный пузырь - резервуар объемом 40-70 мл. Основу печени образуют многочисленные печеночные дольки. Железистый эпителий долек вырабатывает примерно 0,5-1,5 л желчи ежесуточно.

Желчь - густоватая жидкость золотисто-желтого цвета. В ее состав входят желчные кислоты ипигменты (главным образом продукты распада гемоглобина), холестерин, минеральные соли. Основные функции желчи следующие: перевод жировв в эмульгированное состояние, создание щелочной среды в тонком кишечнике, усиление активности всех пищеварительных ферментов и в особенности липазы, активирование процесса всасывания продуктов расщепления жира и витамина К, вырабатываемого бактериями толстого отдела кишечника, усиление перистальтических движений кишечника. Процесс образования желчи непрерывен, а желчевыведение в полость двенадцатиперстной кишки происходит периодически и связано в основном с приемом пищи. Часть желчи скапливается в желчном пузыре, откуда её запасы выделяются в кишечник при усиленном пищеварений. В случае закупорки желчного протока желчь в кишечник не выделяется и жиры не усваиваются человеком.

В изгибе двенадцатиперстной кишки располагается поджелудочная железа. Она имеет вытянутую форму и внутри разделена перегородками на ряд долек. В железе различают головку, тело и хвост. Вдоль железы проходит общий проток, по которому поджелудочный сок, имеющий щелочную реакцию, выделяется в полость двенадцатиперстной кишки. В соке содержится полный набор ферментов, способных расщепить все виды сложных питательных веществ (биополимеров) до мономеров. Один из ферментов - трипсин - заканчивает начатое еще в желудке расщепление белков до аминокислот. Трипсин выделяется в просвет кишки в форме неактивного трипсиногена, который после активации ферментом кишечного сокаэптерокиназой превращается в активный трипсин. Химотрипсин также расщепляет крупные фрагменты белков до аминокислот. Поджелудочная липаза расщепляет эмульгированные желчью жиры до конечных продуктов всасывания - глицерина и жирных кислот. Она наиболее активна в присутствии желчи. Поджелудочная амилаза осуществляет гидролиз сложных углеводов до дисахаридов, мальтаза - до моносахаридов. Ферменты поджелудочной железы сохраняют свою активность в щелочной среде при температуре тела человека,

Пищеварительные ферменты в тощей и подвздошной кишках вырабатываются железами слизистой оболочки. В кишечном соке содержатся энтерокиназа, активирующая протеазы поджелудочного сока, полипептидазы, под действием которых завершается расщепление белков до аминокислот, и амилолитические ферменты (сахараза, мальтаза, лактаза), расщепляющие в конечном итоге сложные углеводы до мономеров. Переваривание пищи в тонкой кишке завершается примерно за 4 часа.

Таким образом, в результате действия ферментов слюны, желудочного, поджелудочного и кишечного соков питательные вещества

Всасывание - совокупность процессов, обеспечивающих перенос веществ из просвета кишки в кровь и лимфу. Осуществляется этот процесс через эпителии кровеносных и лимфатических капилляров кишечных ворсинок слизистой оболочки. В лимфатический сосудик из содержимого тонкой кишки всасываются продукты расщепления жиров - глицерин и жирные кислоты. Растворимый в воде глицерин легко проникает через клеточные мембраны, а жирные кислоты образуют комплексы со щелочами и желчными кислотами и после омыления в растворимом состоянии всасываются через мембраны ворсинок. В клетках ворсинок из глицерина и жирных кислот синтезируются жиры, свойственные человеку. Они затем поступают в лимфатический сосудик ворсинки. Лимфа, оттекающая от кишечника, имеет желтый цвет, так как насыщена мельчайшими капельками жира. Через грудной лимфатический проток жиры попадают в обший кровоток и вступают в обменные процессы.

Аминокислоты и моносахариды всасываются в кровеносные капилляры ворсинок. Током крови аминокислоты доставляются клеткам организма, в которых из них синтезируются белки. Часть моносахаридов используется на нужды клеток, а другая их часть поступает в печень, где запасается в виде животного крахмала - гликогена. Ворсинки, сокращаясь, способствуют контакту поверхности слизистой оболочки тонкой кишки с пищевой кашицей (химусом), а также оттоку крови и лимфы, насыщенных питательными веществами.

Из тонкого кишечника химус поступает в толстую кишку. Ее длина примерно 1,5-2 м и диаметр4 -8 см. Слизистая оболочка кишки образует складки полулунной формы, ворсинки отсутствуют. Начальный отдел толстого кишечника - мешковидная слепая кишка с небольшим червеобразным отростком -аппендиксом. При воспалении этого отростка (аппендиците) может создаться угроза для жизни человека. За слепой кишкой следуют ободочная, сигмовидная ипрямая кишки. Заканчивается прямая кишка анальным отверстием.

Через слизистую оболочку толстой кишки интенсивно всасывается вода, минеральные соли. Специализированные микроорганизмы кишечника расщепляют целлюлозную клеточную стенку растительной пищи, а также остатки непереваренных белков. В результате гнилостного распада белков образуются ядовитые вещества, которые всасываются через слизистую оболочку толстой кишки в кровь. Кровь, оттекающая от кишечника, по воротной вене поступает в печень, где ядовитые вещества обезвреживаются. Эта функция печени называетсябарьерной, или защитной. Микроорганизмы кишечника синтезируют витамины К и группы В, подавляют деятельность патогенных бактерий. Образующиеся каловые массы периодически выводятся из организма.

Гигиена питания. Гигиена питания - это наука о рациональном питании, обеспечивающем сохранение здоровья человека. Она слагается из правил соблюдения режима, полноценности питания, правильного хранения продуктов и приготовления пищи, соблюдения личной гигиены. Питаться необходимо 3 - 4 раза в день небольшими порциями, желательно в одно и то же время. Пиша должна быть питательной и разнообразной, обязательно включать сырые фрукты и овощи - источники многих витаминов. Следует соблюдать меру в потреблении углеводов, избыток которых ведет к ожирению. Пища должна быть хорошо приготовлена и вызывать аппетит. Температура пищи должна быть умеренной, чтобы не раздражать слизистую оболочку полости рта и пищевода. Следует использовать только доброкачественные продукты, чтобы не вызвать отравления. Сырые фрукты и овощи перед едой необходимо мыть и защищать от мух - переносчиков болезнетворных бактерий. Важно также строго соблюдать правила личной гигиены (мыть руки после прихода с улицы, перед едой, после контакта с животными, посещения туалета и т. п.). Отрицательное воздействие на работу пищеварительной системы оказывают курение и злоупотребление алкоголем.

Обмен веществ

Сущность и значение обмена веществ в жизни человека. Обязательным условием существования всех живых организмов, в том числе и человека, является постоянный обмен веществами и энергией с внешней средой. Из окружающей среды в организм человека поступают питательные вещества, кислород, вода, минеральные соли, витамины, необходимые для построения и обновления структурных элементов клеток и образования энергии, обеспечивающей протекание жизненных процессов. В клетках организма непрерывно происходят процессы химических превращений веществ: синтез свойственных организму белков, жиров и углеводов, одновременное расщепление сложных органических соединений с высвобождением энергии, выделение во внешнюю среду образующихся продуктов распада - воды, углекислого газа, аммиака, мочевины. Таким образом, обмен веществ- это совокупность процессов химического превращения веществ с момента их поступления в организм до выделения конечных продуктов.

Обмен веществ представляет собой единство двух процессов: ассимиляции и диссимиляции.Ассимиляция - совокупность реакций синтеза сложных органических молекул из более простых с накоплением энергии. Диссимиляция - совокупность реакций расщепления сложных органических веществ (в том числе и пищевых) до более простых, сопровождающихся выделением энергии. Процессы ассимиляции и диссимиляции неразрывно связаны между собой, так как синтез веществ невозможен без затрат энергии, которая высвобождается при расщеплении сложных органических молекул до простых. Органические вещества пищи - основной строительный материал и единственный источник энергии для организма. Нарушение баланса между этими двумя процессами жизнедеятельности неизбежно приводит крас-стройству обмена веществ в организме.

Обмен белков. Белки пищи под действием ферментов желудочного, поджелудочного и кишечного соков расщепляются до аминокислот, которые в тонком кишечнике всасываются вкровь, разносятся ею и становятся доступными для клеток организма. Из аминокислот в клетках разного типа синтезируются свойственные им белки. Аминокислоты, не использованные для синтеза белков организма, а также часть белков, входящих в состав клеток и тканей, подвергаются распаду с высвобождением энергии. Конечные продукты расщепления белков - вода, углекислый газ, аммиак, мочевая кислота и др. Углекислый газ выводится из организма легкими, вода - почками, легкими, кожей. Ядовитый аммиак током крови доставляется впечень, где преобразуется в менее ядовитую мочевину, выводимую из организма почками и кожей (с потом).

Белки в организме не откладываются в запас. У взрослого человека общее количество синтезируемых белков равно количеству расщепляемых. Только у детей в связи с ростом их тела синтез белков превышает их распад. Суточная потребность в белках составляет около 100 г. Белки пищи называют полноценными, если они содержат все 20 протеиногенных аминокислот, и неполноценными, если в них отсутствует хотя бы одна аминокислота. Особенно важно присутствие в пище незаменимых аминокислот (их 10), которые в организме человека не синтезируются. Полноценными являются белки животного происхождения. Для обеспечения нормального белкового обмена в рационе человека должны присутствовать белки как животного, так и растительного происхождения, соотношение которых зависит от возраста: у старшевозра-стных групп доля растительного белка должна возрастать.

Обмен углеводов. Сложные углеводы в пищеварительном тракте под действием ферментов слюны, поджелудочного и кишечного соков расщепляются до глюкозы, которая всасывается в тонком кишечнике в кровь. В печени ее избыток откладывается в виде нерастворимого в воде (как и крахмал в растительной клетке) запасного материала- гликогена. При необходимости он снова превращается в растворимую глюкозу, поступающую в кровь. Углеводы - главный источник энергии в организме.

Суточная потребность в них у взрослого человека составляет около 500 г. Основным источником углеводов являются продукты растительного происхождения (картофель, хлеб, фрукты и др.). Уровень глюкозы в крови относительно постоянный и близок к 0,12%. Конечные продукты расщепления глюкозы в клетках - вода и углекислый газ. При избытке потребления углеводы превращаются в жиры, откладываемые в запас, при недостатке они образуются из белков и жиров.

Обмен жиров. Жиры пищи под действием ферментов желудочного, поджелудочного и кишечного соков (при участии желчи) расщепляются на глицерин и ясирные кислоты (последние подвергаются омылению). Из глицерина и жирных кислот в эпителиальных клетках ворсинок тонкого кишечника синтезируется жир, свойственный организму человека. Жир в виде эмульсии поступает в лимфу, а вместе с ней - в общий кровоток. Суточная потребность в жирах в среднем составляет 100 г. Избыточное количество жира откладывается в соединительнотканной жировой клетчатке и между внутренними органами. При необходимости эти жиры используются как источник энергии для клеток организма. При расщеплении 1 г жира выделяется наибольшее количество энергии-38,9 кДж. Конечными продуктами распада жиров являются вода и углекисльш газ. Жиры могут синтезироваться из углеводов и белков.

Обмен воды и минеральных солей. Кроме органических веществ организму необходимы вода и минеральные соли, при участии которых протекают процессы метаболизма Вода - важнейший компонент всех видов клеток, основа межклеточной жидкости, плазмы и лимфы; она составляет около 65-70% массы тела человека. В клетках вода является растворителем ряда неорганических и органических соединений, участником многих видов химических реакций, которые происходят в водных растворах. Ежесуточно организм человека теряет большое количество воды с выводимой мочой, потом и выдыхаемым воздухом. Поэтомучеловек восполняет потери воды в процессе питья, а также получает ее с пищей. Некоторое количество воды образуется при расщеплении веществ пищи (в первую очередь жиров). Суточная потребность человека в воде составляет примерно 2,5-3 л, однако в зависимости от условий внешней среды она может меняться.

Минеральные соли необходимы для поддержания постоянства величины осмотического давления крови и тканевой жидкости, активной реакции среды, для обеспечения нормальной свертываемости крови (кальций), транспортировки газов кровью (железо в составе гемоглобина), построения костной ткани (кальций, фосфор), возникновения и проведения возбуждения в мышечных и нервных клетках (кальций, натрий, калий), для синтеза гормонов щитовидной железы (иод) и т. д. Минеральные соли выводятся из организма с мочой, калом, потом. При избыточном поступлении с водой и пищей возможно их накопление в различных opганах. Общее количество минеральных веществ в организме составляет около 4,5% его массы. При правильном и сбалансированном питании суточная потребность в различных солях невелика и полностью обеспечивается (за исключением поваренной соли) за счет разнообразной пищи.

Нормы питания. Потребляемая пища восполняет расходуемые в процессе жизнедеятельности организма вещества и энергию. Суточные величины этих затрат зависят от пола, возраста, характера работы и интенсивности ее выполнения, состояния здоровья человека и других факторов. Для сохранения здоровья и работоспособности необходимо потреблять таюе количество пищи, которое полностью компенсировало бы энергетические затраты. На основании данных о суточных затратах энергии людьми разных профессий составлены нормы питания, выраженные в энергетических единицах (калориях иди джоулях). Чтобы воспользоваться разработанными нормами, нужно знать энергетическую ценность потребляемых продуктов.

Витамины и их роль в обмене веществ. Кроме углеводов, жиров, белков и неорганических веществ, человеку необходимы также витамины. Они представляют собой органические вещества различной химической природы, которые поступают с растительной и животной пищей, реже синтезируются в организме. Витамины не являются пластическим материалом или источником энергии, а служат исходными веществами для синтеза ферментов клетки. Вот почему организм человека так чувствителен к недостатку хотя бы одного из витаминов. Суточная потребность в витаминах мала. При длительном их отсутствии в пище развиваютсяавитаминозы, при их недостатке -гиповитаминозы.

В витаминах нуждаются все живые клетки, но лишь некоторые организмы способны сами их синтезировать. Так, ряд бактерий и дрожжей производят все витамины из простых химических соединений. Такой же способностью обладает и большинство высших растений.

В настоящее время описано несколько десятков витаминов. Их принято обозначать заглавными буквами латинского алфавита.

По растворимости все витамины подразделяются на две группы: жирорастворимые иводорастворимые (табл. 13.2). Всасывание витаминов происходит главным образом в тонком кишечнике.

Табл. 13.2. Витамины.

|

Название |

Проявление авитаминоза |

Пищевые продукты, содержащее витамины |

Суточная потребность, мг |

|

Жирорастворимые витамины |

|||

|

А (ретинол) |

Замедление роста молодого организма, повреждение роговицы глаза, поражение эпителия кожи, нарушение зрения - «куриная слепота» |

Животные жиры, рыба; яйца, молоко; печень;морковь, томаты и др. | |

|

D (эргокальциферол) |

Развитие рахита у детей |

Рыбий жир, мясо жирных рыб, печень, яичный желток и др. | |

|

Е (токоферол) |

Дистрофия скелетных мышц, ослабление половой функции |

Растительные масла, зеленые листья овощей; яйца и др. | |

|

К (филлохинон) |

Нарушение свертываемости крови, желудочно-кишечные кровотечения, подкожные кровоизлияния |

Синтезируется кишечными микроорганизмами. |

В норме не требуется |

|

Водорастворимые витамины |

|||

|

с (аскорбиновая кислота) |

Заболевание цингой; поражаются стенки кровеносных сосудов, кровоизлияния в коже, кровоточивость десен, быстрая утомляемость, ослабление иммунитета |

Перец, лимоны, черная смородина,плоды шиповника, зеленый лук; молоко и др. | |

|

В 1 (тиамин) |

Заболевание берибери (ножные оковы): паралич конечностей, атрофия мышц, поражение нервной системы |

Оболочки и зародышевая часть зерен риса, пшеницы, ржи; печень, почки,сердце и др. | |

|

B 2 (рибофлавин) |

Задержка роста молодого организма, поражение глаз(катаракта), слизистой оболочки полости рта |

Пивные дрожжи, пшеничные отруби; печень, сердце; молоко, яйца; томаты, шпинат, капуста и др. | |

|

B 6 (пиридоксин) |

Дерматиты на лице, потеря аппетита, повышенная раздражительность, сонливость |

Зерновые и бобовыекультуры; говядина, печень, свинина, баранина; сыр; рыба - треска, тунец, лосось и др. Синтезируется микрофлорой кишечника | |

|

В 12 (цианкобаламин) |

Злокачественнаяанемия |

Печень рыб, свиней, крупного рогатого скота. Синтезируется микрофлорой кишечника | |

|

РР (никотиновая кислота) |

Заболевание пеллагрой, воспаление кожи, понос, поражение слизистых оболочек полости рта и языка, нарушение психики |

Говядина, печень, почки, сердце; рыба - лосось, сельдь; зародыши зерен пшеницы и др. | |

Витамины должны поступать в организм постоянно и в достаточном количестве. Однако их содержание в пищевых продуктах непостоянно (в зависимости от сроков хранения и технологии приготовления пиши) и не всегда обеспечивает потребности организма. При длительном хранении овощей и фруктов содержание в них витаминов снижается. Разрушаются витамины в продуктах и под воздействием высоких температур. Витамин С, например, разрушается при контакте даже с атмосферным воздухом.

Дня предупреждения авитаминозов, повышения устойчивости организма к инфекционным заболеваниям необходимо в зимне-весенний период принимать специальные витаминные препараты.

Лекция 6. Кровообращение

Органы кровообращения. Сердце

Рис. 197. Строение кровеносных сосудов (А - артерий, Б - вен, В - капилляров):

1 - наружный слой; 2 - средний слой; 3 - внутренний слой артерий и вен; 4 - клапаны вен.

Органам кровообращения относятся кровеносные сосуды (артерии, вены, капилляры) и сердце. Артерии - сосуды, по которым кровь течет от сердца, вены - сосуды, по которым кровь возвращается в сердце. Стенки артерий и вен состоят из трех слоев: внутреннего - из плоского эндотелия, среднего - из гладкой мышечной ткани и эластических волокон и наружного - из соединительной ткани (рис. 197). К

![]()

Рис. 198. Строение сердца:

1 - правое-, 3 - левое предсердия; 2 - правый-, 4 - левый желудочки; 5 - двух- , 6 - трехстворчатый клапаны; 7 - полулунные клапаны; 8 - легочная артерия; 9 - левая дуга аорты; 10, 11 - верхняя и нижняя полые вены.

Рупным артериям, расположенным рядом с сердцем, приходится выдерживать большое давление, поэтому они имеют толстые стенки, их средний слой состоит, в основном, из эластических волокон. Артерии несут кровь к органам, разветвляются на артериолы, затем кровь попадает в капилляры и по венулам попадает в вены. Капилляры состоят из одного слоя эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране. Через стенки капилляров из крови в ткани диффундируют кислород и питательные вещества, а поступают углекислый газ и продукты обмена. Вены, в отличие от артерий, имеют полулунные клапаны, благодаря которым кровь движется только в сторону сердца. Давление в венах небольшое, их стенки более тонкие и мягкие. Сердце расположено в грудной клетке между легкими, две трети расположено влево от срединной линии тела, а одна треть - вправо. Масса сердца около 300 г, основание вверху, верхушка - внизу. Снаружи покрыто околосердечной сумкой, перикардом. Сумка образована двумя листками, между которыми небольшая полость. Один из листков покрывает сердечную мышцу (миокард). Эндокард выстилает полость сердца и образует клапаны. Состоит сердце из четырех камер, двух верхних - тонкостенных предсердий и двух нижних толстостенных желудочков, причем стенка левого желудочка в 2,5 раза толще, чем стенка правого желудочка (рис. 198). Это связано с тем, что левый желудочек выбрасывает кровь в большой круг кровообращения, правый - в малый круг.В левой половине сердца кровь артериальная, в правой - венозная. В левом предсердно-желудочковом отверстии двустворчатый клапан, в правом - трехстворчатый. При сокращении желудочков, клапаны давлением крови захлопываются и не дают крови выйти обратно в предсердия. Сухожильные нити, прикрепленные к клапанам и сосочковым мышцам желудочков, не дают клапанам вывернуться. На границе желудочков с легочной артерией и аортой находятся кармашковидные полулунные клапаны. При сокращении желудочков эти клапаны прижимаются к стенкам артерий, и кровь выбрасывается в аорту и легочную артерию. При расслаблении желудочков - кармашки наполняются кровью и препятствуют попаданию крови обратно в желудочки.Около 10% крови, выбрасываемой левым желудочком, попадает в коронарные сосуды, питающие сердечную мышцу. При закупорке какого-то коронарного сосуда может наступить отмирание участка миокарда (инфаркт). Нарушение проходимости артерии может наступить в результате закупорки сосуда тромбом или из-за ее сильного сужения - спазма.

Работа сердца. Регуляция работы

Различают три фазы сердечной деятельности: сокращение (систола) предсердий, систола желудочков и общее расслабление (диастола). При частоте сокращений сердца 75 раз в минуту, на один цикл приходится 0,8 секунды. При этом систола предсердий продолжается 0,1 с, систола желудочков - 0,3 с, общая диастола - 0,4 с.Таким образом, в одном цикле предсердия работают 0,1 с, а 0,7 - отдыхают, желудочки работают 0,3 с, отдыхают 0,5 с. Это позволяет сердцу работать, не утомляясь, всю жизнь.При одном сокращении сердца в легочный ствол и аорту выбрасывается около 70 мл крови, за минуту объем выброшенной крови составит более 5 л. При физической нагрузке возрастает частота и сила сердечных сокращений и сердечный выброс достигает 20 - 40 л/мин.Автоматия сердца . Даже изолированное сердце, при пропускании через него физиологического раствора, способно ритмически сокращаться без внешних раздражений, под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце. Импульсы возникают в синусно-предсердном и предсердно-желудочковом узлах (водителях ритма), расположенных в правом предсердии, затем по проводящей системе (ножкам Гиса и волокнам Пуркинье) проводятся к предсердиям и желудочкам, вызывая их сокращение (рис. 199). И ритмоводители, и проводящая система сердца образованы мышечными клетками особого строения. Ритм работы изолированного сердца задается синусно-предсердным узлом, его называют ритмоводителем 1-го порядка. Если прервать передачу импульсов от синусно-предсердного узла к предсердно-желудочковому, то сердце остановится, затем возобновит работу уже в ритме, задаваемом предсердно-желудочковым узлом, ритмоводителем 2-го порядка.

Рис. 199. Проводящая система сердца:

1 - синусно-предсердный узел, ритмоводитель 1-го порядка; 2 - предсердно-желудочковый узел, ритмоводитель 2-го порядка; 3 - ножки Гиса; 4 - волокна Пуркинье.

Нервная регуляция. Деятельность сердца, как и других внутренних органов, регулируется автономной (вегетативной) частью нервной системы:Во-первых, в сердце имеется собственная нервная система сердца с рефлекторными дугами в самом сердце - метасимпатическая часть нервной системы. Ее работа видна при переполнении предсердий изолированного сердца, в этом случае усиливается частота и сила сердечных сокращений.Во-вторых, к сердцу подходят симпатические и парасимпатические нервы. Информация от рецепторов на растяжение в полых венах и дуге аорты передается в продолговатый мозг, в центр регуляции сердечной деятельности. Ослабление работы сердца вызывается парасимпатическими нервами в составе блуждающего нерва, усиление работы сердца вызывается симпатическими нервами, центры которых расположены в спинном мозге.Гуморальная регуляция. На деятельность сердца влияет и ряд веществ, поступающих в кровь. Усиление работы сердца вызывают адреналин, выделяемый надпочечниками, тироксин, выделяемый щитовидной железой, избыток ионов Са2+. Ослабление работы сердца вызывает ацетилхолин, избыток ионов К+.

Круги кровообращения

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, артериальная кровь выбрасывается в левую дугу аорты, от которой отходят подключичные и сонные артерии, несущие кровь к верхним конечностям и голове. От них венозная кровь через верхнюю полую вену возвращается в правое предсердие. Дуга аорты переходит в брюшную аорту, от нее кровь по артериям попадает к внутренним органам, отдает кислород и питательные вещества, венозная кровь по нижней полой вене возвращается в правое предсердие. Кровь от пищеварительной системы по воротной вене попадает в печень, печеночная вена впадает в нижнюю полую вену (рис. 200). Минимальное время полного кругооборота составляет 20-23 сек. При этом на прохождение малого круга кровообращения приходится около 4 сек, а остальное – на прохождение большого. Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, венозная кровь по легочным артериям попадает в капилляры, оплетающие альвеолы легких, происходит газообмен и артериальная кровь возвращается по четырем легочным венам в левое предсердие.

Рис. 200. Круги кровообращения:

1 - сердце; 2 - аорта; 3 - чревный ствол; 4 - почечная артерия; 5 - брыжеечная артерия; 6 - капиллярные сети; 7 - почечная вена; 8 - нижняя полая вена; 9 - воротная вена печени; 10 - печеночная вена; 11 - верхняя полая вена; 12 - легочный ствол; 13 - легочные вены.

Кровяное давление. Движение крови

Максимальное кровяное давление создается работой сердца в аорте: P max. - около 150 мм. рт. ст. Постепенно давление падает, в плечевой артерии оно составляет около 120 мм рт. ст., в капиллярах падает от 40 до 20 мм рт. ст. и в полых венах давление ниже атмосферного, Р min. - до -5 мм рт. ст. (рис. 201).В каждом сосуде давление во время систолы (систолическое) более высокое, чем во время диастолы (диастолическое). Систолическое и диастолическое в плечевой артерии - 120/80 - норма. Гипертония - стойкое повышенное давление, гипотония - пониженное.

Рис. 201. Изменение давления в сосудах кровеносной системы.

Рис. 202. Схема движение крови по сосудам большого круга кровообращения.

Разность давления в различных участках кровеносной системы и обеспечивает движение крови в сторону меньшего давления. Кроме того, передвижению крови по артериям способствует пульсация стенок артерий. Артериальный пульс - ритмическое волнообразное сокращение стенок артерий, вызываемое выбросом порции крови в аорту. Волна сокращений движется по артериям со скоростью 10 м/с, не зависит от скорости кровотока и значительно превышает его.Максимальная скорость движения крови - в аорте, и составляет всего 0,5 м/с, пульсовые волны способствуют передвижению крови по артериям («периферические сердца»). В капиллярах просвет сосудов в 1000 раз больше и скорость крови, соответственно в 1000 раз меньше и составляет 0,5 мм/с, вся кровь из капилляров большого круга кровообращения собирается в две полые вены и скорость снова увеличивается до 0,2 м/с (рис. 202).Движению крови по венам способствует разность кровяного давления, сокращение скелетной мускулатуры, окружающей вены, клапаны вен. Кроме того, при переполнении вен происходит их пульсация, но ее частота не совпадает с частотой биения сердца (не путать с артериальным пульсом).Р

Рис. 203. Опыт

Егуляция просвета сосудов. В состоянии покоя около 40% крови находится в кровяных депо - селезенке, печени, коже. Кровь в них или полностью выключается из циркуляции, или кровоток происходит очень медленно. Кроме того, в неработающем органе часть капилляров закрыта, кровь в них не поступает. В работающем органе они открываются, в них поступает кровь, давление в кровеносной системе падает, кроме того, увеличивается количество углекислого газа в крови. В крупных артериях и в устье полых вен находятся рецепторы, регистрирующие изменение давления и хеморецепторы, улавливающие изменение химического состава крови, информация передается в продолговатый мозг, в центр сердечно-сосудистой деятельности. Сосудодвигательные центры усиливают симпатическое влияние на сосуды кожи, кишечника и кровяных депо, усиливается работа сердца. Есть сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Симпатические нервы оказывают сосудосуживающее действие на все сосуды, кроме скелетных мышц и мозга. Их перерезка (опыт Бернара) у уха кролика приводит к расширению сосудов, покраснению уха (рис. 203). Гуморальная регуляция: гистамин, недостаток О2 избыток СО2 - расширяют сосуды, повреждения и адреналин - сужают.

Лимфа. Лимфатические сосуды и узлы

Рис. 204. Лимфатическая система.

1 - левый грудной проток; 2 - правый грудной проток; 3 - лимфатические узлы.