К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

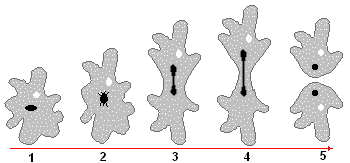

Размножение амебы

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

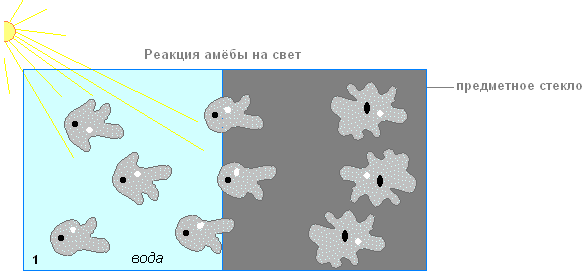

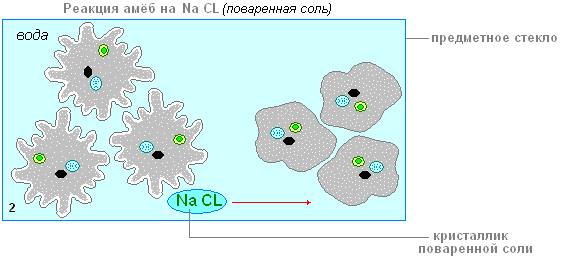

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

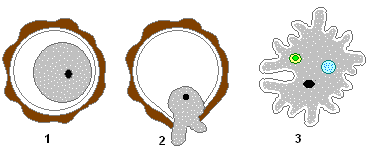

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Реферат

На тему: Амеба

Выполнила: студентка 1 курса Давлеткулова А.Р.

Проверил:Сатаров В.Н.

Уфа-2012

2.строение и жизнедеятельность амебы

3.дизентирийная амеба

Амебы

Кроме псевдоподий, из-за которых тело амебы не имеет определенной формы, для этих организмов характерно отсутствие жесткой оболочки клетки. Клетка окружена только особым молекулярным слоем, плазматической мембраной – составной частью живой цитоплазмы. Последняя подразделяется на тонкую поверхностную относительно однородную часть, называемую эктоплазмой, и лежащую в глубине зернистую эндоплазму. Та, в свою очередь, состоит из наружной студенистой зоны, плазмагеля, и внутреннего текучего плазмазоля. В эндоплазме находятся ядро, а также пищеварительные и сократительные вакуоли. Захваченная псевдоподиями пища, например бактерии, водоросли и простейшие, окружается пищеварительной вакуолью и в ней переваривается. Непереваренный материал выбрасывается из клетки при слиянии мембраны этой вакуоли с плазматической мембраной. Отходы метаболизма выделяются наружу путем простой диффузии. Определенная их часть, возможно, удаляется через сократительные вакуоли, но главная функция последних – выведение из клетки избытка воды. Они время от времени сокращаются, выталкивая ее наружу. Размножение у амеб бесполое – путем деления клетки надвое. Ядро при этом делится митотически, а затем цитоплазма перетягивается и распадается на две примерно одинаковые по объему части, содержащие по дочернему ядру. Две образовавшиеся клетки растут и в конечном итоге тоже делятся.

Строение и жизнедеятельность амебы

Это студенистое одноклеточное существо, настолько маленькое, что рассмотреть его можно только под микроскопом. Основные виды амеб живут в пресноводных реках и прудах. Но есть виды, которые обитают на дне соленых водоемов, во влажной земле и пище. Амеба постоянно меняет свою форму. Она передвигается, толкая вперед сначала одну свою половину, потом другую. Как многие желеподобные организмы, амеба двигается так, что образует форму, которая называется «ложной ножкой», или псевдоподией. Когда псевдоподия достигает пищи, она обволакивает ее и принимает основным телом. Таким образом амеба питается. У нее нет рта. Амеба принадлежит к классу простейших, которые являются самым низким разрядом живых существ. У нее нет ни легких, ни жабр. Но она всасывает кислород из воды, выделяет углекислый газ, переваривает пищу, как делают это более сложные животные. Вероятно, у амебы есть и чувства. Когда к ней прикасаются или когда она возбуждена, она немедленно сворачивается в крохотный шарик. Амеба избегает яркого света, слишком горячей или холодной воды. У взрослой амебы ядро, крохотная точка в центре протоплазмы, делится на две части. После этого и сама амеба раздваивается, образуя новые самостоятельные организмы. Когда они достигают полных размеров, они снова начинают делиться. По своему строению простейшие чрезвычайно разнообразны. Наиболее мелкие имеют в поперечнике 2-4 мкм (микрометр равен 0,001 мм). Наиболее обычные их размеры в пределах 50-150 мкм, некоторые достигают 1,5 мм и видны простым глазом.

Самое простое строение у амебы. Тело амебы представляет собой комочек полужидкой цитоплазмы с ядром посередине. Вся цитоплазма подразделена на два слоя: наружный, вязкий - эктоплазму и внутренний, гораздо более жидкий - эндоплазму. Эти два слоя не резко разграничены и могут превращаться друг в друга. У амебы нет твердой оболочки, и она способна изменять форму тела. Когда амеба ползет по листу водного растения, у нее в том направлении, куда она двигается, образуются выпячивания цитоплазмы. Постепенно в них перетекает остальная цитоплазма амебы. Такие выпячивания названы ложноножками или псевдоподиями. С помощью псевдоподий амеба не только передвигается, но и захватывает пищу. Псевдоподиями она охватывает бактерию или микроскопическую водоросль, вскоре добыча оказывается внутри тела амебы, и вокруг нее образуется пузырек - пищеварительная вакуоля. Непереваренные остатки пищи через некоторое время выбрасываются наружу.

Амеба протей: 1 - ядро; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - сократительная вакуоля; 4 - ложноножки; 5 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу.

В цитоплазме амебы обычно бывает виден светлый пузырек, который то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоля. В ней собирается избыток воды, накапливающийся в теле, а также жидкие продукты жизнедеятельности амебы. Дышит амеба, как и все другие простейшие, всей поверхностью тела.

Эвглена зеленая: 1 - жгутик; 2 - глазное пятнышко; 3 - сократительная вакуоля;

Самое сложное строение из простейших у инфузорий. В отличие от амебы тело их покрыто тончайшей оболочкой и имеет более или менее постоянную форму. Поддерживают и определяют форму тела также опорные волоконца, проходящие в разных направлениях. Однако тело инфузорий может быстро сокращаться, менять свою форму, а затем возвращаться к исходной. Сокращение осуществляется при помощи особых волоконец, аналогичных во многом мышцам многоклеточных животных. Инфузории могут очень быстро передвигаться. Так, туфелька за секунду преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10-15 раз. При этом множество ресничек, которые покрывают все тело инфузории, совершают быстрые гребные движения, до 30 в секунду (при комнатной температуре). В эктоплазме у туфельки располагается множество палочек-трихоцистов. При раздражении они выбрасываются наружу, превращаясь в длинные нити, и поражают противника, нападающего на инфузорию. Вместо выброшенных в эктоплазме образуются новые трихоцисты. На одной стороне приблизительно посередине тела у туфельки имеется глубокая ротовая впадина, ведущая в небольшую трубковидную глотку.

Инфузория туфелька: 1 - реснички; 2 - пищеварительные вакуоли; 3 - большое ядро (макронуклеус); (микронуклеус); 5 - ротовое отверстие и глотка; 6 - непереваренные остатки пищи, выбрасываемые наружу; 7 - трихоцисты; 8 - сократительная вакуоля.

По глотке пища попадает в эндоплазму, где переваривается в образовавшейся пищеварительной вакуоле. У инфузорий в отличие от амеб непереваренные остатки пищи выбрасываются в определенном месте тела. Сократительная вакуоля у них более сложно устроена и состоит из центрального резервуара и проводящих каналов. У инфузории имеются ядра двух типов: большое - макронуклеус и малое - микронуклеус. У некоторых инфузорий может быть несколько макро- и микронуклеусов. Макронуклеус отличается от микронуклеуса значительно большим числом хромосом. А следовательно, в нем содержится очень много дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), входящей в состав хромосом.

Различные виды инфузорий: 1 - инфузория трубач; 2-5 - планктонные инфузории.

Дизентерийная амёба (Entamoeba histolytica), простейшее из отряда амёб; возбудитель амёбной дизентерии Впервые описан в 1875 русским учёным Ф.А. Лёшем. При попадании в кишечник человека Д. а. в большинстве случаев размножается в содержимом толстой кишки, не внедряясь в ткани и не вызывая нарушений функции кишечника (человек при этом здоров, но служит носителем Д. а.). Эта форма Д. а. называется просветной (forma minuta) (размер около 20 мкм) (рис. 1, а). Движется она с помощью псевдоподий. Ядро сферическое, 3-5 мкм в поперечнике, хроматин расположен под ядерной оболочкой в виде небольших глыбок; в центре ядра небольшая кариосома. В эндоплазме может быть несколько фагоцитированных бактерий. При сгущении фекалий в толстой кишке просветная форма окружается оболочкой и превращается в шаровидную цисту (размер около 12 мкм) с 4 ядрами, не отличающимися по строению от ядра вегетативной формы; незрелые цисты содержат 1-2 или 3 ядра. Имеется вакуоль с гликогеном; часть цист содержит короткие, брусковидные образования - хроматоидные тела (рис. 1, б). С фекалиями цисты выбрасываются во внешнюю среду и могут вновь попасть в желудочно-кишечный тракт человека, где после метацистной стадии развития (деление на 8 дочерних амёб) дают начало просветным формам (рис. 2, А).

Дизентерийную амёбу впервые описал русский ученный Л.Ф. Леш (1875 г.).

Строение дизентерийной амёбы .

Амёба существует в виде различных форм.

Большая вегетативная форма амёбы .

Большая вегетативная форма амёбы крупнее, её размер 20 - 60 мкм. Цитоплазма амёбы разделена на 2 слоя: наружный и внутренний. Амёба прозрачная, бесцветная, ядро у живой амёбы не видно. У погибшей и неподвижной амебы ядро вырисовывается в виде кольцевидного скопления блестящих зёрен. Эндоплазма часто содержит от одного до нескольких эритроцитов на разных стадиях переваривания, что очень типично для формы амёбы. Такую амёбу часто называют гематофагом, или эритрофагом (пожирателем эритроцитов). Отличается от других видов амёб поступательным движением. Под микроскопом видно, как толчкообразно образуется вырост эктоплазмы и в него быстро с завихрением переливается вся эндоплазма. Затем образуется новая ложноножка и опять следует быстрое переливание содержимого амёбы. Иногда амёба на несколько мгновений как бы замирает, а затем внезапно вновь начинает характерное передвижение. Обнаруживается большая вегетативная форма в свежевыделенных жидких испражнениях больного острым амебиазом, что с несомненностью подтверждает диагноз.

Тканевая форма амёбы .

Просветная форма амёбы

.

Просветная форма амёбы

.

Просветная форма амёбы обитает в просвете верхних отделов толстого кишечника и является основной формой существования дизентерийной амёбы. Просветные формы могут быть обнаружены в жидких свежевыделенных фекалиях реконвалесцентов или больных хронической амёбной дизентерией. У носителей или больных в стадии ремиссии в оформленном или полуоформленном стуле не встречается. Для обнаружения необходимо исследовать фекалии, полученные путем глубоких промываний кишечника, или последние порции фекалий после приёма солевого слабительного. Размер амёбы 15 - 20 мкм. В нативном препарате ядро амёбы не видно. Цитоплазма содержит бактерии, мелкие вакуоли, но не содержит эритроциты. Движение более слабое, чем у тканевой формы, ложноножки образуются медленнее, размер их также меньше. Разделение на экто- и эндоплазму выражено лишь при образовании ложноножек.

Предцистная форма амёбы .

Предцистная форма амёбы обычно обнаруживается в полуоформленных испражнениях. Размер амебы 12 - 20 мкм. По строению напоминает просветную форму.

Жизненный цикл дизентерийной амёбы.

Просветные формы дизентерийной амебы обитают в верхнем отделе толстого кишечника человека, не причиняя ему вреда. Однако при некоторых условиях, превращаясь в патогенные тканевые формы, проникают в стенку кишечника.

Просветные формы, пассивно передвигаясь вместе с содержимым кишечника, попадают в его концевые отделы, где неблагоприятные условия (обезвоживание, изменение бактериальной флоры, изменение рН среды и др.) приводят к гибели амеб или превращению их в цисты. Цисты с испражнениями человека выделяются в окружающую среду, где могут длительное время сохраняться. Для человека заразны зрелые четырехядерные цисты.

Цисты, попадая в воду, на овощи, руки и пищу (на которую они заносятся, в частности, мухами), различные предметы, например посуду, игрушки, в конце концов заносятся в рот человека. Отсюда они проникают в желудочно-кишечный тракт, где оболочка их растворяется. Каждое ядро делится надвое, образуется восьмиядерная амеба, из которой возникает 8 дочерних.

Клиническая картина дизентерийной амёбы.

Дизентерийная, или гистологическая, амеба вызывает у человека заболевание амебную дизентерию, или амебиаз. В толстом кишечнике образуются множественные язвы. Заболевание бывает различной тяжести и начинается остро или постепенно. Беспокоят боли внизу живота, частый жидкий стул красно-бурого цвета из-за примеси крови и слизи (испражнения при этом нередко напоминают мясные помои). Температура тела обычно нормальная. Заболевание может тянуться с периодическими обострениями несколько лет. В тяжелых случаях развиваются анемия, истощение.

Тканевая форма амебы из кишечных язв может заноситься с кровью в печень, легкие, мозг и другие органы, вызывая там абсцессы. Эти осложнения без своевременного лечения могут закончиться летально.

Диагноз.

Для выявления дизентерийных амеб или их цист исследуют испражнения. С этой целью на предметных стеклах готовят нативные мазки испражнений в капле изотонического раствора хлорида натрия и капле раствора Люголя.

В нативном мазке (Х400) наблюдают подвижные вегетативные формы. В растворе Люголя хорошо видны цисты. В затруднительных случаях препараты окрашивают по Гейденгайну.

Для исследования нужно брать свежевыделенные испражнения, так как амебы быстро, в течение 10-20 мин, теряют подвижность, что делает невозможной достоверную диагностику. Цисты амеб можно обнаружить и в оформленном кале даже при хранении его до исследования в течение нескольких часов. Если выявлены только просветные формы или цисты, то ставить диагноз амебной дизентерии нельзя, так как они могут быть признаком только носительства. Поэтому при клинических показаниях, т. е. подозрении на возможность заболевания амебиазом, проводят многократные исследования, назначают солевое слабительное, ибо большие вегетативные или тканевые формы можно обнаружить только в жидких или полужидких фекалиях. При этом исследуют в первую очередь патологические примеси (комочки слизи).

Следует учитывать, что в острой стадии болезни с фекалиями чаще выделяются только тканевые, вернее, большие вегетативные формы, а в периоде выздоровления - просветные формы и цисты.

При невозможности немедленного исследования испражнений допускается их консервация. Консервированный материал можно изучить через несколько дней или направить на консультацию. Простейшие в консерванте окрашиваются и теряют подвижность, что в определенной степени затрудняет лабораторное исследование.

При подозрении на амебный абсцесс микроскопируют содержимое, полученное во время операции или пункции. Амебы при этом чаще обнаруживаются в материале, взятом на границе здоровой и пораженной тканей, на внутренней поверхности капсулы абсцесса, чем непосредственно в гное. Предшествовавшая антибиотико- или химиотерапия могут обусловить отрицательный результат такого исследования.Разработаны методы серологической диагностики амебиаза (РГА, РИФ, РЭМА).

Профилактика.

Распространение и механизм передачи амебной и бактериальной дизентерии имеют много общего, поэтому профилактические мероприятия также сходны. Больных госпитализируют. Выписка допускается после получения 3 отрицательных анализов кала, проведенных в течение 1нед. При неустойчивом стуле у реконвалесцентов, а также при необходимости выявления носителей среди здоровых лиц проводят не менее 6 анализов в течение 2 нед.

После выписки переболевшие подлежат наблюдению в кабинетах инфекционных заболеваний поликлиник не менее года с периодическим исследованием кала. Носителей санируют.

Фекалии, загрязненное белье обезвреживают 3% раствором лизола. Обычное хлорирование воды на цисты не действует. Быстрый эффект дает только кипячение.

Носительство дизентерийной амебы регистрируется повсеместно, однако заболевания наблюдаются чаще всего в Средней Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке. Возможны завозные случаи.

Морфология, жизненные циклы, патогенное действие саркодовых. Диагностика и профилактика амебиаза.

АМЕБА ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ - Entamoeba histoiytica - возбудитель кишечного (амебной дизентерии) и внекишечного амебиаза - антропоноза.

Повсеместно, особенно часто в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Локализация - слепая, восходящая, поперечно - ободочная кишка, а также печень, легкие, кожа и др.

Существует в 4-х вегетативных формах - трофозоитах и цистной форме. 1. Мелкая вегетативная - просветная форма (f, minuta) (15-20 мкм) - непатогенна. У этой формы эктоплазма слабо выражена, движение медленное.

2. Тканевая форма (20 - 25 мкм) - патогенна. У амебы эктоплазма выражена, глыбки хроматина расположены радиально на периферии ядра, кариосома - строго в центре ядра, движение активное и сравнительно быстрое.

3. Крупная вегетативная (f., magna) (30 - 40 мкм до 60 - 80 мкм) - эритрофаг. Движение амебы активное, как у тканевой формы. При особых условиях (изменение бактериальной флоры кишечника, ослабление иммунитета) образует тканевую форму. При излечении заболевания эритрофаг переходит в просветную, а затем в предцистную форму. 4. Предцистная форма (12-20 мкм), ее цитоплазма не дифференцирована на экто- и эдоплазму, движение медленное. 5. Цистная форма (9 - 14 мкм) округлая с 4-мя ядрами. Незрелые цисты содержат овальные хроматоидные тельца. В зрелых цистах их нет.

Источник заражения - больной человек и носитель. Инвазионная форма - циста попадает к человеку через рот. Заражение цистами и просветными формами может сопровождаться бессимптомным носительством, чаще в средних широтах. Условия, необходимые для превращения одних форм дизентерийной амебы в другие, изучены известным русским протистологом В. Гнездиловым. Различные неблагоприятные факторы – переохлаждение, перегревание, недоедание, переутомление и наличие определенных бактерий в кишечнике способствуют переходу мелкой вегетативной формы дизентерийной амебы в крупную вегетативную. Она начинает выделять протеолитичексий фермент, разрушает эпителий слизистой оболочки кишечника и внедряется в толщу кишки.

Патогенное действие. Патогенные формы вызывают изъязвления кишечника. Образуются кровоточащие язвы. Характерен частый жидкий стул, с примесью крови и слизи. Наблюдаются боли в животе, тошнота, рвота, головные боли. Вегетативные формы могут внедрится в кровеносные сосуды и стоком крови попасть во внутренние органы печень, легкие, головной мозг, где они вызывают развитие абсцессов.

Осложнения амебиаза: кишечное кровотечение и развитие абсцессов

Диагностика. Обнаружение тканевой и крупной вегетативных форм в мазке свежевзятых фекалий. Наличие просветных форм и цист недостаточно для диагностики амебиаза.

Эти формы как правило указывают на носительство. Возможна иммунологическая диагностика.

Профилактика: а) общественная - выявление и лечение больных и носителей; б) личная - соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, овощей, фруктов, кипячение воды).

АМЕБА КИШЕЧНАЯ - Entamoeba coli. Непатогенная амеба.

Обнаруживаются примерно у 40-50% населения различных областей земного шара.

Локализация - просвет верхних отделов толстой кишки.

Морфологическая характеристика. Вегетативная форма имеет размеры 20 - 40 мкм. Резкая граница между экто- и эндоплазмой отсутствует. Ядро содержит глыбки хроматина, не обнаруживающего радиальной структуры; ядрышко лежит эксцентрично. Питается бактериями, грибками и остатками пищи. Цисты 8 и 2 ядерные.

АМЕБА ГАРТМАНА - Entamoeba hartmanni - не патогенна.

Географическое распространение - Средняя Азия.

Локализация - толстый кишечник.

Морфологическая характеристика. Вегетативные и цистные формы соответствуют мелкой вегетативной форме и цисте дизентерийной амебы, но имеют более мелкие размеры. Вегетативные формы (5-12 мкм) активно подвижны, образуют эктоплазматические псевдоподии. В пищеварительных вакуолях - бактерии. Е.hartmanni никогда не фагоцитируют эритроциты. В ядре (1,5-3,5 мкм) центрально располагается кариосома, на периферии - хроматин. Цисты (5-10 мкм) - одно-, двух- и четырехъядерные, богаты гликогеном, распределенным по всей цитоплазме. Цисты содержат ядра с точечной кариосомой в центре и хроматоидные тельца в виде коротких закругленных палочек на всех стадиях созревания цисты, в том числе и у четырехъядерных.

НЕГЛЕРИЯ и АКАНТАМЕБА - Naegleria fowleri и Acanthamoeba castellani (почвенные свободноживущие амебы) - факультативные возбудители амебного менингоэнцефалита.

Географическое распространение. - Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Ирландия, Новая Зеландия, Замбия, США.

Локализация. - свободноживущие амебы во внешней среде распространены в почве и воде. Некоторые разновидности обладают патогенностью для млекопитающих и человека с поражением центральной нервной системы и оболочек мозга.

Морфологическая характеристика. Вегетативные формы амебы (трофозоиты) из спинномозговой жидкости 10-20 мкм диаметром, с зернистой цитоплазмой, четкой эктоплазмой и выступающими псевдоподиями.

Цикл развития. Naegleria чаще всего поражает детей и взрослых людей молодого возраста. Заболевание часто заканчивается летальным исходом. Acanthamoeba инфицирует, как правило, людей взрослого возраста, в некоторых случаях отмечается спонтанное выздоровление. Заражение человека происходит, как правило, в летние месяцы после купания в пресной воде. Входные ворота инфекции - слизистая полости носа в области решетчатой кости, травмированная кожа и роговица.

Инвазионная форма. Циста и трофозоит.

Acanthamoeba вызывает доброкачественную хроническую форму менингоэнцефалита.

Идентификация возбудителей болезни не всегда бывает бесспорной.

Источник заражения - вода с цистами и трофозоитами амеб.

Диагностика. Исследование спинно-мозговой жидкости на наличие живых амеб.

Профилактика: а) общественная - санитарный контроль воды; мероприятия, направленные на очистку воды в водоемах и защиту ее от загрязнения; б) личная - не купаться в зараженных водоемах; соблюдать правила личной гигиены.

Амебы - это род одноклеточных организмов-эукариот (относятся к простейшим). Считаются животноподобными, так как питаются гетеротрофно.

Строение амеб обычно рассматривают на примере типичного представителя - амебы обыкновенной (амебы протея).

Амеба обыкновенная (далее амеба) обитает на дне пресноводных водоемов с загрязненной водой. Ее размер колеблется от 0,2 мм до 0,5 мм. По внешнему виду амеба похожа на бесформенный бесцветный комок, способный менять свою форму.

Клетка амебы не имеет жесткой оболочки. Она образует выпячивания и впячивания. Выпячивания (цитоплазматические выросты) называют ложноножками или псевдоподиями . Благодаря им амеба может медленно двигаться, как бы перетекая с места на место, а также захватывать пищу. Образование ложноножек и перемещение амебы происходит за счет движения цитоплазмы, которая постепенно перетекает в выпячивание.

Хотя амеба одноклеточный организм и не может быть речи об органах и их системах, ей свойственны почти все процессы жизнедеятельности, характерные для многоклеточных животных. Амеба питается, дышит, выделяет вещества, размножается.

Цитоплазма амебы не однородна. Выделяют более прозрачный и плотный наружный слой (эк т оплазма ) и более зернистый и жидкий внутренний слой цитоплазмы (эндоплазма ).

В цитоплазме амебы находятся различные органеллы, ядро, а также пищеварительная и сократительная вакуоли.

Питается амеба различными одноклеточными организмами и органическими остатками. Пища обхватывается ложноножками и оказывается внутри клетки, образуется пищеварительн ая вакуоль . В нее поступают различные ферменты, расщепляющие питательные вещества. Те, которые нужны амебе, потом поступают в цитоплазму. Ненужные остатки пищи остаются в вакуоли, которая подходит к поверхности клетки и из нее все выбрасывается.

«Органом» выделения у амебы является сократительная вакуоль . В нее поступают излишки воды, ненужные и вредные вещества из цитоплазмы. Заполненная сократительная вакуоль периодически подходит к цитоплазматической мембране амебы и выталкивает наружу свое содержимое.

Дышит амеба всей поверхностью тела. В нее из воды поступает кислород, из нее - углекислый газ. Процесс дыхания заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях. В результате выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также образуются вода и углекислый газ. Энергия, запасенная в АТФ, далее расходуется на различные процессы жизнедеятельности.

Для амебы описан только бесполый способ размножения путем деления надвое. Делятся только крупные, т. е. выросшие, особи. Сначала делится ядро, после чего клетка амебы делится перетяжкой. Та дочерняя клетка, которая не получает сократительную вакуоль, образует ее впоследствии.

С наступлением холодов или засухи амеба образует цисту . Цисты имеет плотную оболочку, выполняющую защитную функцию. Они достаточно легкие и могут разноситься ветром на большие расстояния.

Амеба способна реагировать на свет (уползает от него), механическое раздражение, наличие в воде определенных веществ.